Actualités

Réforme de la loi sur l’urbanisme et le logement : enjeux ambivalents.

Le 15 octobre 2025, l’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi visant à simplifier le droit de l’urbanisme et du logement. Cette réforme, qui se compose de 31 articles, a pour objectif d’accélérer les projets de logements et de fluidifier l’instruction des autorisations d’urbanisme. Toutefois, derrière cette volonté de simplification se cache une complexification des procédures et un durcissement de l’accès au juge administratif.

Des ajustements ponctuels au service de la stabilité juridique

1. La cristallisation des règles d’urbanisme

L’article L431-6 du Code de l’urbanisme introduit une cristallisation des règles applicables aux permis modificatifs. Pendant trois ans après la délivrance du permis initial, les nouvelles dispositions d’urbanisme ne peuvent être opposées à une demande modificative, sauf en matière de sécurité ou de salubrité publique. Cette mesure vise à garantir la continuité juridique des projets non achevés.

2. La prorogation exceptionnelle des permis précaires

Les autorités compétentes peuvent désormais prolonger une seule fois la durée de validité d’un permis précaire, facilitant ainsi la gestion des projets expérimentaux ou transitoires.

3. Le renforcement des sanctions en cas de travaux illégaux

Le dispositif de mise en conformité est renforcé, permettant d’infliger des amendes allant jusqu’à 30 000 euros, cumulables avec une astreinte de 1 000 euros par jour.

Des réformes procédurales d’ampleur croissante

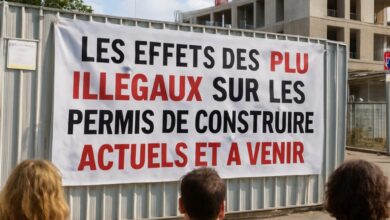

1. L’abrogation de l’article L600-1

La suppression de cet article élargit la possibilité d’invoquer l’illégalité d’un document d’urbanisme, augmentant ainsi le risque d’insécurité pour les collectivités.

2. La restriction du droit au recours

Le nouvel article L600-1-1 impose que toute personne souhaitant contester un document d’urbanisme prouve sa participation à la consultation publique, ce qui pourrait engendrer des débats interprétatifs devant le juge administratif.

Les mesures les plus structurantes pour le contentieux administratif

1. La cristallisation des motifs de refus d’autorisation

L’article L600-2 interdit à l’administration d’invoquer de nouveaux motifs de refus au-delà de deux mois après l’enregistrement d’un recours, imposant une vigilance accrue aux services instructeurs.

2. La présomption d’urgence en référé

Le nouvel article L600-3-1 instaure une présomption d’urgence pour les référés-suspension, simplifiant ainsi la recevabilité des requêtes.

3. La réduction du délai de recours gracieux

Le délai pour introduire un recours gracieux est fixé à un mois, supprimant son effet suspensif, ce qui pourrait inciter les requérants à saisir directement le juge administratif.

Cette réforme, bien que visant à simplifier le droit de l’urbanisme, pourrait paradoxalement alourdir la charge des acteurs concernés, notamment les administrations et les juges. De plus, plusieurs articles nécessitent des décrets d’application pour leur mise en œuvre effective. La loi a également été déférée au Conseil constitutionnel, qui devra se prononcer sur la conformité de certaines dispositions. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site du gouvernement français.